Zerlegen eines Derbyschnitt-Grundmodells in Einzelteile

In diesem Teil des Praeparatio-Tutorials wird das Grundmodell eines Derbyschafts in seine Einzelteile zerlegt.

Ein Stück Leder, ein Stück Holz und am Ende steht ein fertiger Schuh auf dem Tisch: Das ist echte Handwerkskunst. Im Zeitalter der Digitalisierung ist das keine Selbstverständlichkeit. Aber es macht Spaß, kreative Ideen zu entwickeln und Wege zu finden, um sie handwerklich umzusetzen.

Hilfsmittel und Werkzeuge für das Zerlegen

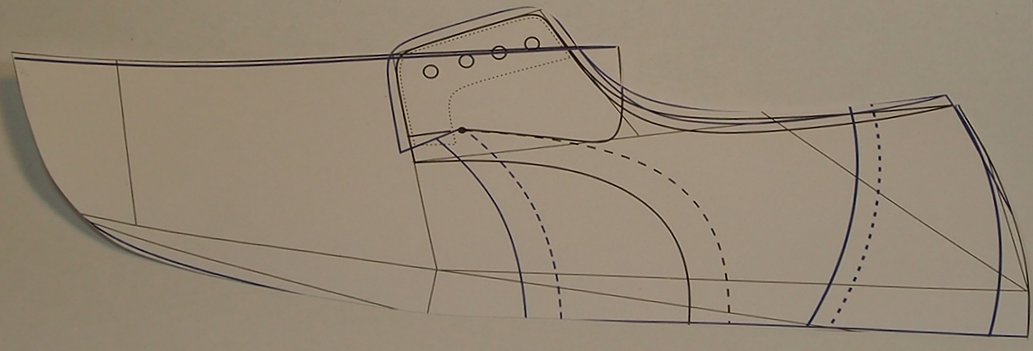

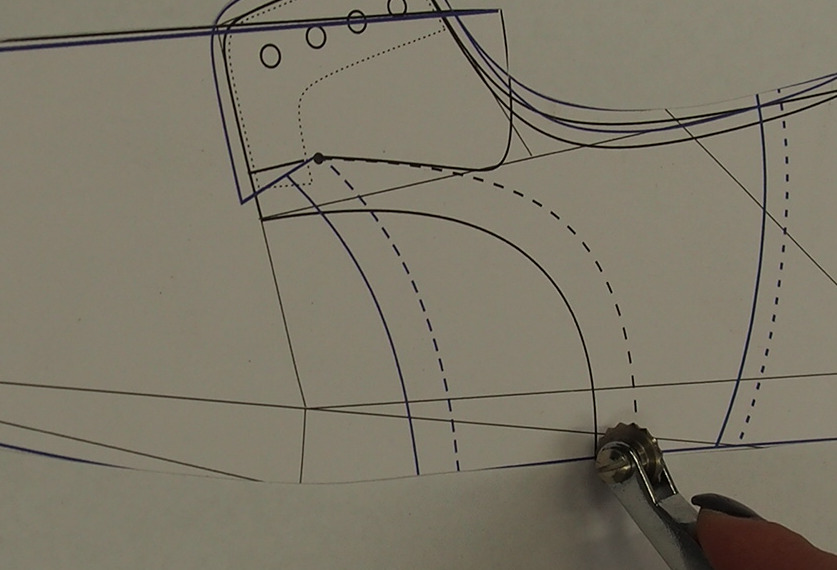

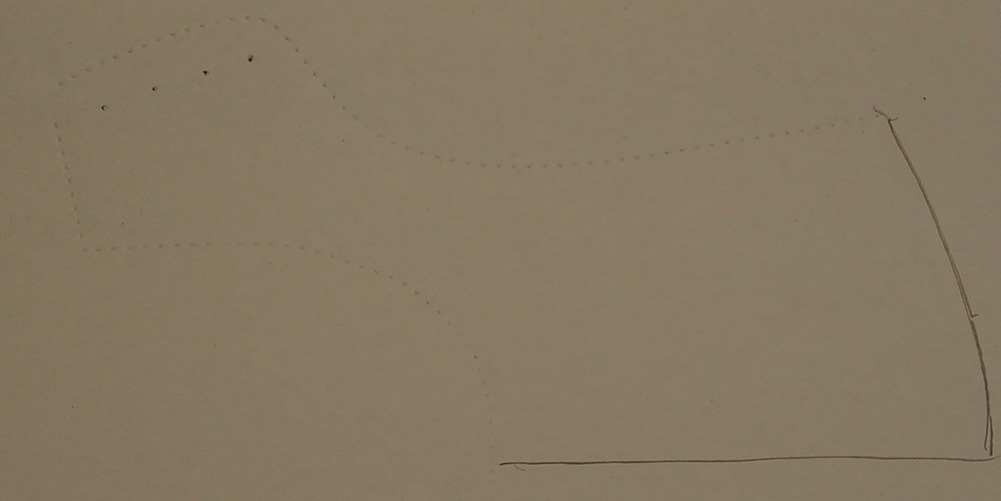

Das gezeichnete Grundmodell des Derbyschafts (Abb. 1) bildet die Basis für die folgenden Arbeitsschritte – es hilft uns, die einzelnen Teile zu erstellen. Für das Übertragen der Linien gibt es mehrere Möglichkeiten, wie Abbildung 2 zeigt. Dort sehen wir eine Auswahl verschiedener Zierrädchen. Mit ihrer Hilfe können die Linien auf einen Modellkarton übertragen werden, den wir zu diesem Zweck unter das Grundmodell gelegt haben.

Zierrädchen

Die verschiedenen Ausführungen der Zierrädchen haben Vor- und Nachteile. Zierrädchen mit kleineren Durchmessern erleichtern das Übertragen von kleineren Bögen. Leider sind bei diesen Modellen oft die Achsen der Rädchen sehr schwach ausgelegt, deshalb leiern sie schneller aus. Auch übertragen sich die Linien bei stärkerem oder bei doppelt gelegtem Modellpapier schlechter, da die Spitzen der Rädchen nicht tief genug in das Modellpapier gelangen. Zierrädchen mit größeren Durchmessern sind meist auch mit längeren Spitzen ausgestattet, das erleichtert das Übertragen auch bei stärkerem Modellpapier. Doch leider lassen sich damit kleinere Radien schwerer abzeichnen.

Zuschneidemesser

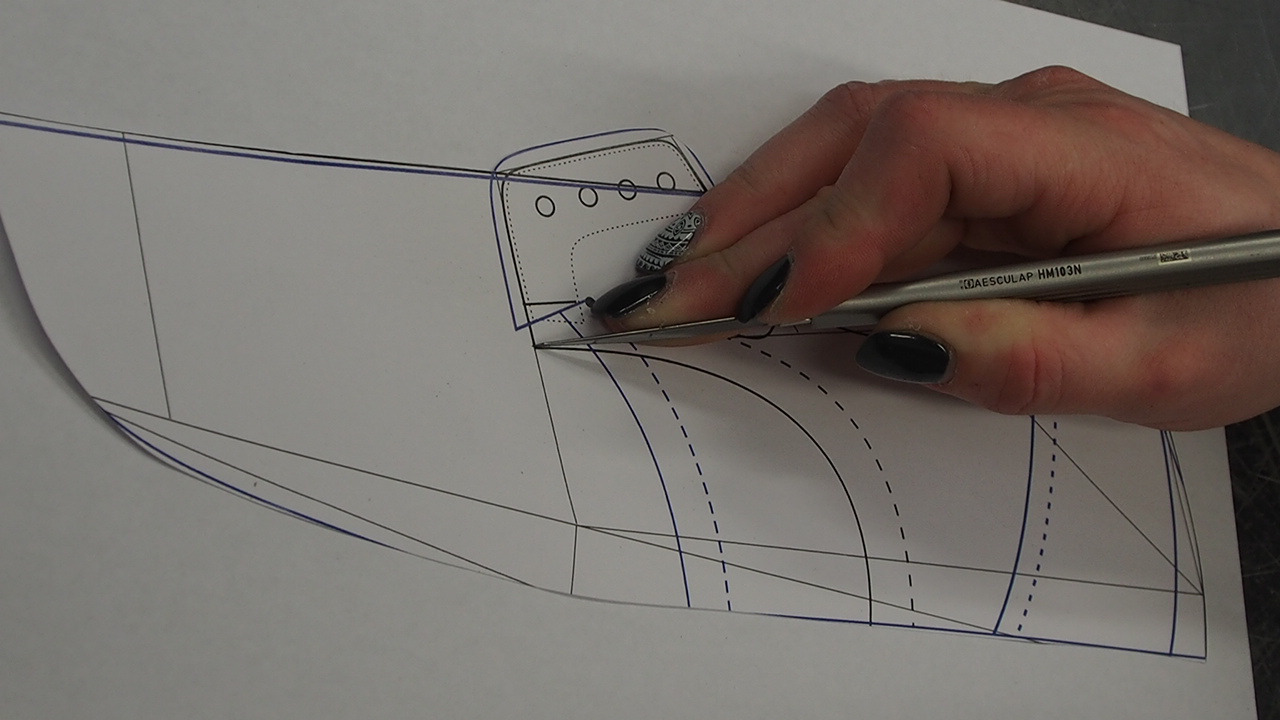

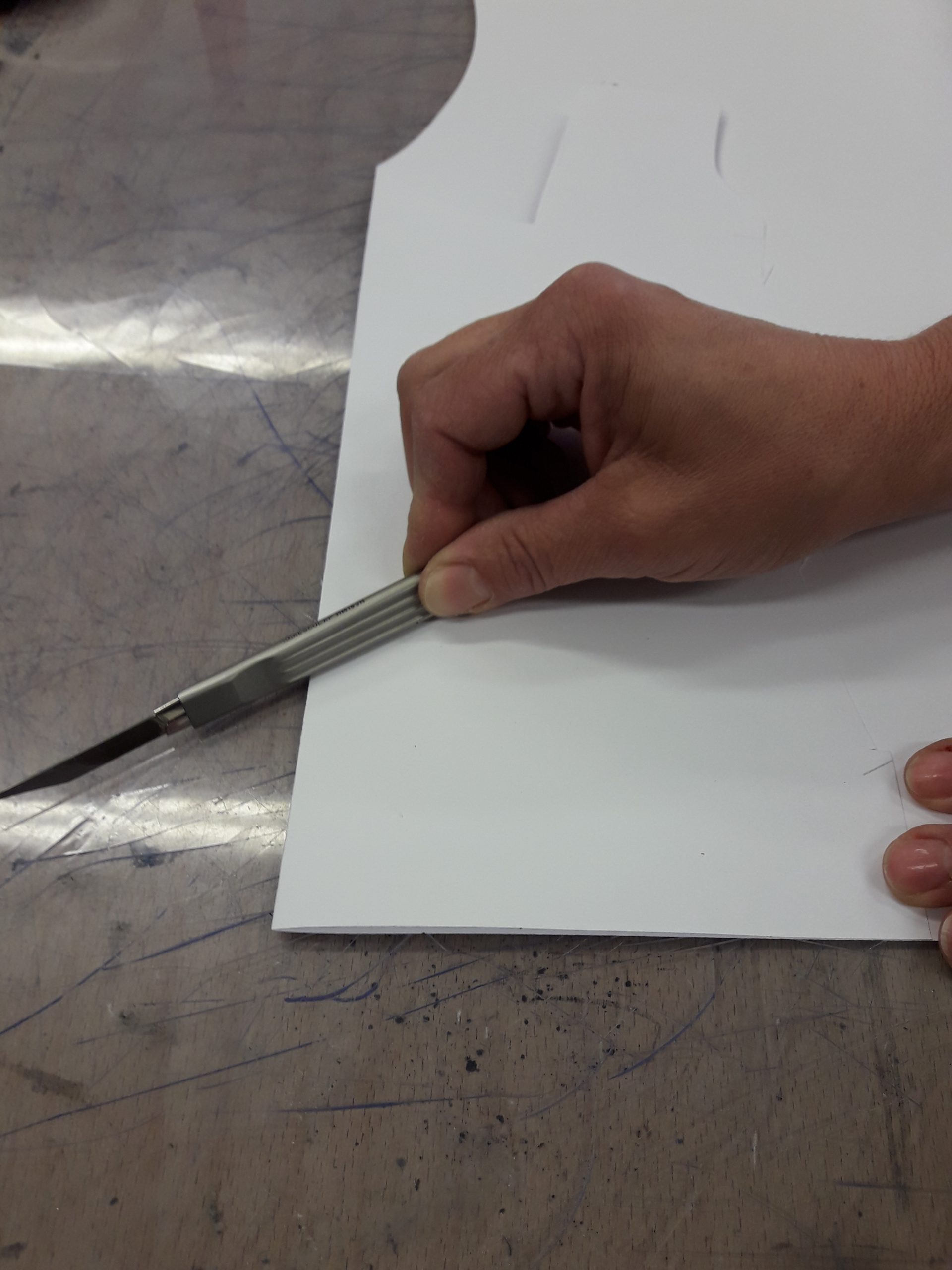

Ein einfaches Mittel, um die Linien zu übertragen, ist das Zuschneidemesser (Abb. 4). Dabei liegt das Grundmodell auch auf dem Modellpapier. Mit dem Zuschneidemesser fährt man an der zu übertragenden Linie entlang und drückt immer wieder punktuell die Spitze leicht durch das Papier.

Die Vor- und Nachteile der verschiedenen Methoden wirken sich auch auf das Grundmodell aus. Die kleinen Zierrädchen und das Zuschneidemesser belasten das Grundmodell mehr. Oft ist nach Abschluss des Übertragens das Grundmodell durch das Perforieren sehr instabil.

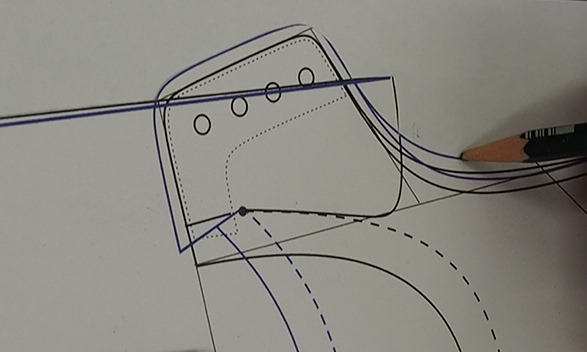

Zerlegen des inneren Oberlederquartiers

Schauen wir uns das Zerlegen anhand des inneren Oberlederquartiers einmal genauer an. Das Grundmodell wird auf dem Modellpapier positioniert. Dabei sollte man auf den Verschnitt achten. Der obere Schaftabschluss kann mit dem Bleistift direkt übertragen werden (Abb. 5), die anderen Linien wie oben beschrieben mit dem Zierrädchen (Abb. 6) oder dem Zuschneidemesser. Die Ösen können mit dem Dorn des Zuschneidemessers durchstochen werden. Nach dem Abheben des Grundmodells vom Modellpapier können die Löcher des Zierrädchens mit dem Bleistift nachgezogen werden, sodass die Linien zum Ausschneiden besser erkennbar sind (Abb. 7).

Erstellen des Vorderblattes

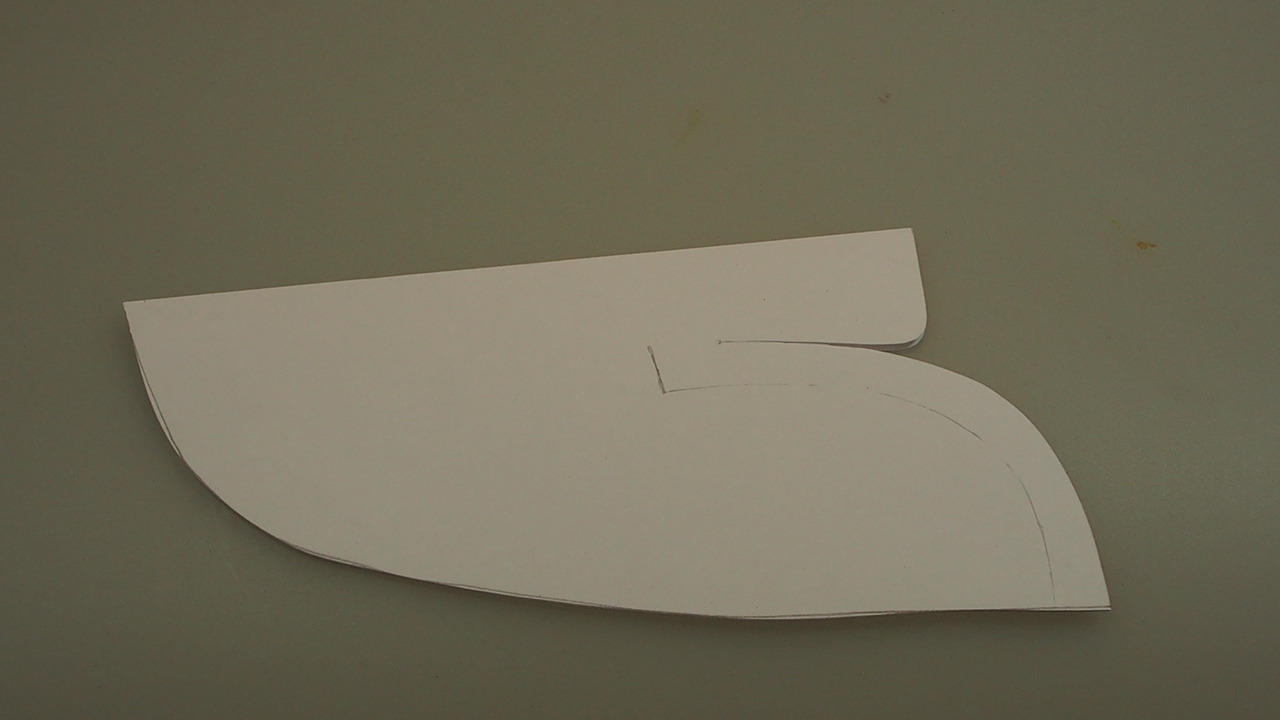

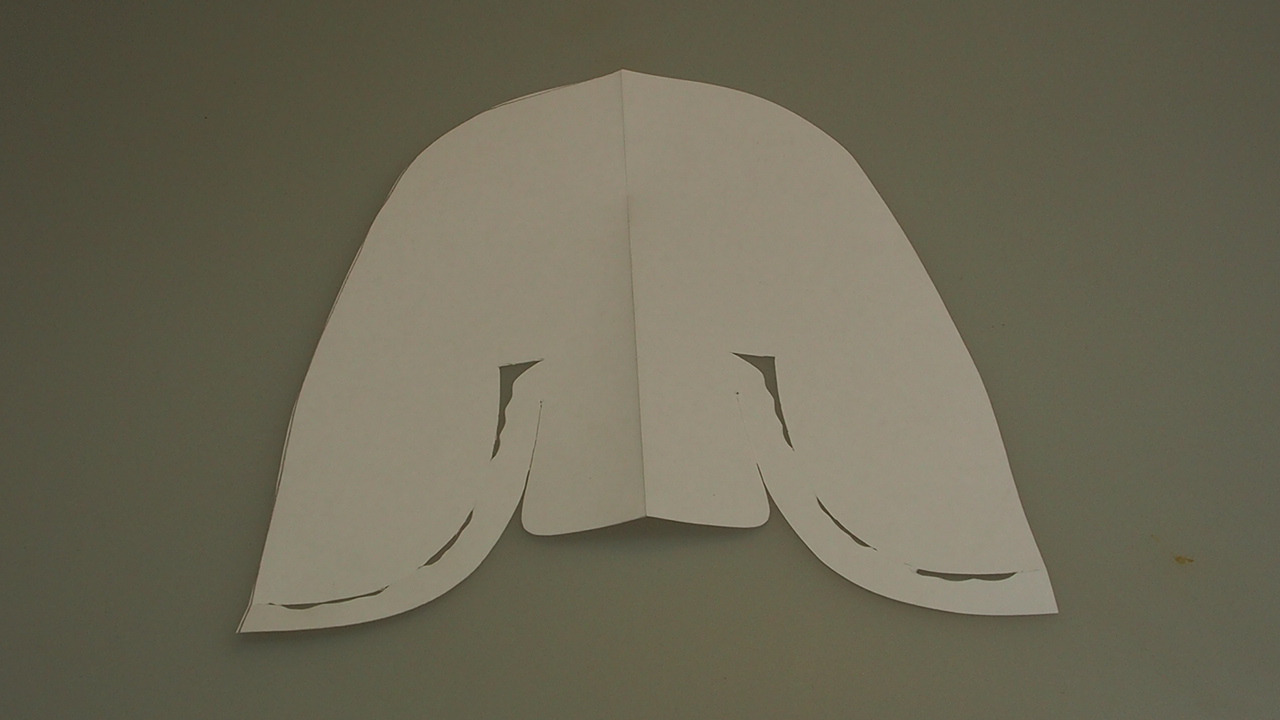

Bei den meisten Teilen reicht es, das Grundmodell einfach auf das Papier zu legen, aber es gibt auch Teile, wie beispielsweise das Vorderblatt oder die Futterhose, bei denen das Modellpapier doppelt gelegt werden muss. Wir arbeiten dann mit der sogenannten Blattbruchlinie. Das bedeutet, dass uns das Grundmodell eigentlich nur eine Hälfte des benötigten Teils zeigt. Das Modellpapier wird vor dem Auflegen des Grundmodells gefaltet und die Kante mit dem Modellmesser nachgezogen, um eine saubere und exakte Linie zu erhalten (Abb. 10). Im nächsten Schritt positionieren wir das Grundmodell auf der Blattbruchlinie und übertragen die Linien für das Quartier und den Untertritt.

Buggen

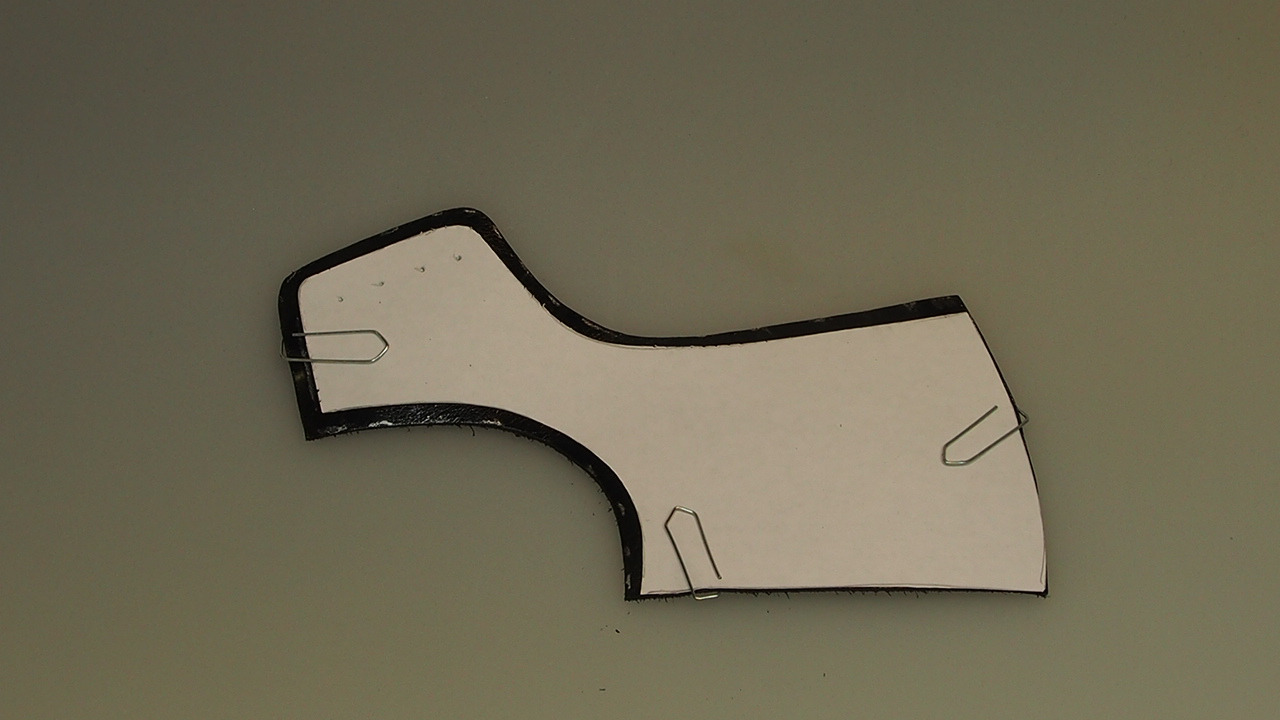

Welche Zugaben braucht man? Für das Buggen gibt es zwei verschiedene Vorgehensweisen. Entweder kann die Buggzugabe am Papiermodell angezeichnet werden (Abb. 8). Oder – und dies ist Einsteigern in den Schaftbau zu empfehlen – die Buggzugabe wird erst beim Ausschneiden des Leders zugegeben. Das Papiermuster hat dann keine Zugabe und wird nach dem Schärfen auf das Leder geheftet, um Orientierung beim Buggen zu geben (Abb. 9).

Übertragen des Untertritts

Auch für das Übertragen des Untertritts auf das Modell gibt es auch mehrere Methoden. Eine Möglichkeit ist, nach dem Übertragen mit dem Zierrädchen die Linie für das Quartier am Vorderblatt mit dem Messer einzuschneiden (Abb. 11). Mit einem Stift wird im nächsten Schritt der Schnitt auseinander gedrückt, sodass eine saubere Linie zum Übertragen des Untertritts auf das Leder entsteht. Eine andere Methode besteht darin, die übertragene Linie mit dem Messer einzuschneiden und mit einem leichten Wellenschnitt zu verbreitern (Abb. 12). In der Praxis wird dann nur die gerade Linie auf das Leder übertragen.

Anwendung des Zuschneidemessers

Abbildung 13 zeigt verschiedene Messer. Die Klingen der Zuschneidemesser sind meist schmaler als der Schuhmacherkneip. Die Klinge des Schuhmacherkneips ist gebogen, deshalb eignet er sich für das Ausschneiden des Oberleders nicht so gut. Durch den Bogen ergibt sich beim Ausschneiden von stärkerem Leder meist ein Unterschnitt.

Abbildung 14 zeigt die richtige Fingerhaltung beim Führen des Zuschneidemessers. Das Messer liegt zwischen Daumen und Zeigefinger, der Mittelfinger zum Führen des Messers seitlich an der Klinge. Der Zeigefinger liegt oben auf der Klinge und steuert den Anpressdruck.

Zur geeigneten Klingenlänge gibt es verschiedene Meinungen. Manche bevorzugen eine kurze Klinge, um kleine Kurven leichter schneiden zu können. Andere sind Verfechter von langen Klingen, da sie sich beim Schneiden aufgrund der Biegung der dünn auslaufenden Klinge besser um die engen Bögen schmiegt (Abb. 15). Letztlich zählt immer das gute Ergebnis – und das kann auf individuell unterschiedlichen Wegen erreicht werden.

Anschrift für die Verfasser:

Franz Fischer, Praeparatio e.V.

Schlachthausstraße 11, 92224 Amberg

Tel. 0 96 21/18 38

E-Mail: info@praeparatio.com

www.praeparatio.com

Artikel aus OST-Ausgabe 05 / 2018

Weiter Praeparatio-Tutorials zum Thema Schaftbau finden Sie

- Teil 1: Grundgerüst für einen Halbschuhschaft mit Hilfe des Modellwinkels nach Siebenlehn (OST-Ausgabe 7/8/2017)

- Teil 2: Einzeichnen des Oberleders für einen Derbyschaft (OST-Ausgabe 12/2017)

- Teil 3: Konstruktion des Innenlebens als Futtermodell konstruiert (OST-Ausgabe 2/2018)