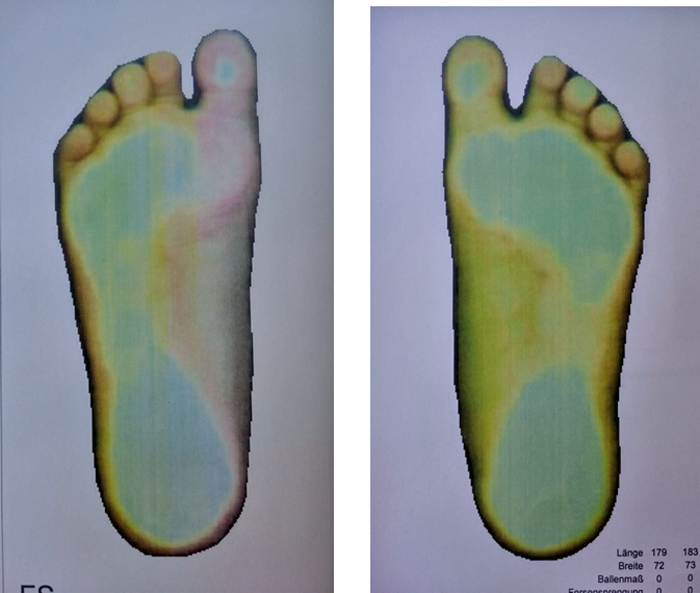

Sensomotorische Einlagenversorgung bei Peroneus-Parese und spastischem Spitzfuß

Wir stellten fest, dass wir hier eine erhebliche korrigierende und motorische Wirkung erzielen können.

Mit einem Abonnement erhalten Sie Zugriff auf alle Online-Inhalte. Mit einem Premium-Abonnement erhalten Sie zusätzlich viele Angebote rund um die Orthopädieschuhtechnik umsonst oder stark vergünstigt.

Nutzen Sie Ihr Abonnement auch digital und profitieren Sie von der großen Fachartikelvielfalt . Der Zugang ist bei Ihrem Abonnement bereits enthalten und für Sie kostenlos.