Sensomotorische Einlagenversorgung vor dem vierten Lebensjahr. Ein Fallbeispiel.

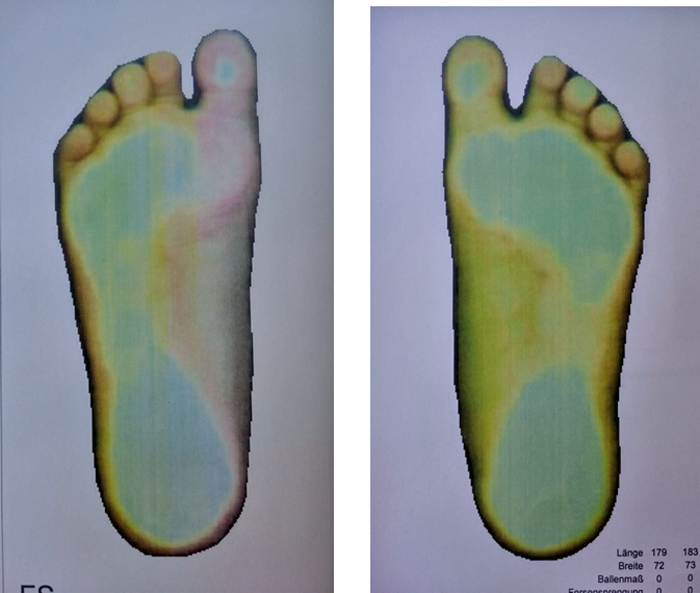

Sensomotorische Einlagenversorgung ist in der Regel erst bei Patienten im Alter von dreieinhalb bis vier Jahren sinnvoll, da erst dann die propriozeptive Wahrnehmung genügend ausgereift ist. In begründeten Ausnahmefällen beginne ich mit der Versorgung schon bei knapp dreijährigen Kindern, wie im vorliegenden Fall einer Patientin mit Prader-Willi-Syndrom.

Der ideale Behandlungsbeginn für die sensomotorische Einlagenversorgung von Kindern liegt aus meiner Sicht zwischen dem vierten und achten Lebensjahr. Mit zunehmendem Alter sinkt in vielen Fällen erfahrungsgemäß der Therapieerfolg; Ausnahmen bestätigen allerdings auch hier die Regel.

Der Behandlungszeitraum erstreckt sich, je nach Diagnose und Schweregrad der Fehlstellungen, in der Regel über sechs bis acht Behandlungen, also drei bis vier Jahre, in besonders schwerwiegenden Fällen auch deutlich länger. Ziel ist meist, dass nach abgeschlossener Behandlung keine Einlagen mehr benötigt werden – dies sollte ein Jahr nach Abschluss der Behandlung nachkontrolliert werden.

Mit einem Abonnement erhalten Sie Zugriff auf alle Online-Inhalte. Mit einem Premium-Abonnement erhalten Sie zusätzlich viele Angebote rund um die Orthopädieschuhtechnik umsonst oder stark vergünstigt.

Nutzen Sie Ihr Abonnement auch digital und profitieren Sie von der großen Fachartikelvielfalt . Der Zugang ist bei Ihrem Abonnement bereits enthalten und für Sie kostenlos.