Die Nachfrage wird steigen

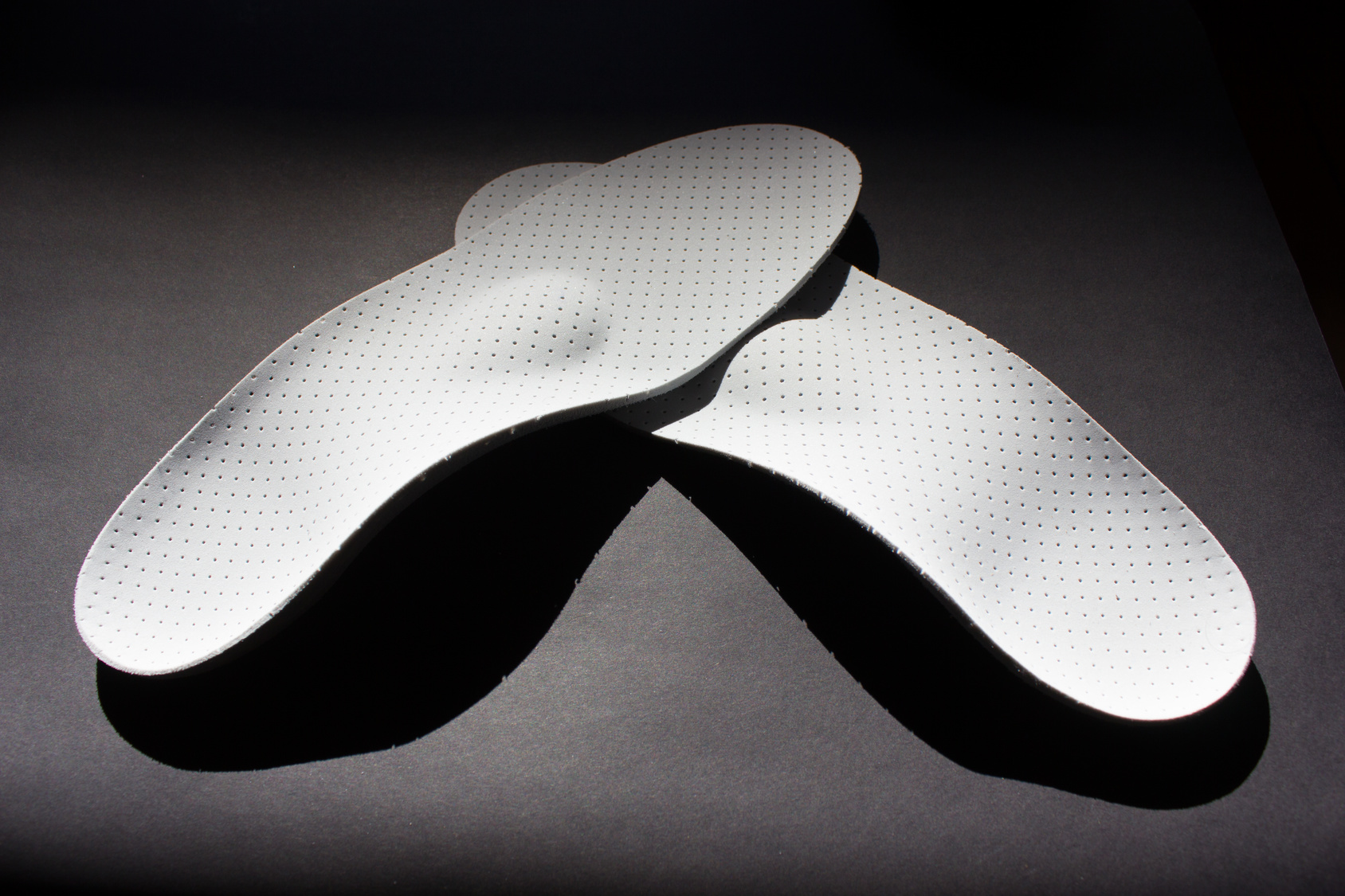

Einlagen haben ihren festen Platz im Therapiespektrum bei Fußbeschwerden und Problemen am Haltungsapparat. Neue Technologien in der Produktion werden die klassischen Techniken nicht ablösen, sondern die Versorgungsmöglichkeiten erweitern.

Einlagen gehören zu den am häufigsten verschriebenen Hilfsmitteln in der Gesetzlichen Krankenversicherung. Deshalb verwundert es nicht, dass der GKV-Spitzenverband die Produktgruppe 08, Einlagen, immer wieder sehr genau unter die Lupe nimmt. Hintergrund ist meist die schon seit Jahren andauernde Diskussion zwischen den Leistungserbringern und dem GKV-Spitzenverband über die Festsetzung der Festbeträge für Einlagen. Fast alle Leistungserbringer halten sie für zu niedrig angesetzt. Nicht wenige sind der Meinung, dass die Festbeträge nach einer falschen Methode festgesetzt werden.