Neue Messtechnik bietet Grundlage für neue Erkenntnisse

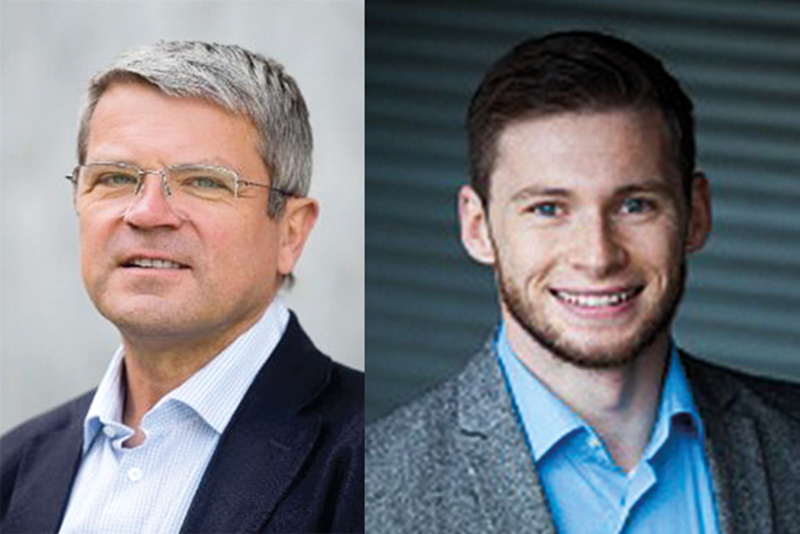

Die Achse des unteren Sprunggelenks, die bei allen Menschen sehr individuell ist, gilt schon länger als ein möglicher Grund für die unterschiedlichen Reaktionen auf Hilfsmittel. Mit einer neuen Messtechnik soll sie künftig einfach bestimmt werden und so die Studien um zusätzliche Erkenntnisse erweitern. Die Untersuchung der Achse des unteren Sprunggelenks beschäftigt Prof. Wilfried Alt seit über 25 Jahren. Schon 1994 forschte er mit Dr. Hilaire Jacob an Methoden zur Beschreibung und Bestimmung der Achse des unteren Sprunggelenks. 15 Jahre später wurde am Institut für Sportwissenschaft der Universität Stuttgart, wo Alt inzwischen Professor war, ein Messgerät zur Bestimmung dieser Achse entwickelt. Dieses wurde in der Dissertation von Claudia Reule eingesetzt, die damit zeigen konnte, dass es einen – zumindest – statistischen Zusammenhang zwischen der individuellen Gelenkanatomie der subtalaren Achse und Achillessehnenbeschwerden gibt. Das damals entwickelte Messsystem war zwar ausreichend genau, eignete sich jedoch nicht für den Routineeinsatz in wissenschaftlichen Studien, weil der Messvorgang vom Untersucher viel Erfahrung und Kompetenz erforderte. Mit Hilfe von heute einfach verfügbaren Inertialsensoren (IMU), die dreidimensionale Bewegungen aufzeichnen könnten, entwickelt Dr. Sascha Schlechtweg im Rahmen seiner Dissertation ein neues Messsystem, das die Lage der Achse des unteren Sprunggelenks bestimmen kann. Das Ziel ist, mit einem Partner aus der Industrie daraus ein Messgerät zu entwickeln, mit dem einfach und schnell bei einer größeren Zahl von Probanden die individuelle Achse ermittelt werden kann. Damit sollen zusätzliche Erkenntnisse über die Fußbiomechanik und das Entstehen von Verletzungen und Überlastungsschäden gewonnen werden. Im Interview beschreiben Prof. Wilfried Alt und Dr. Sascha Schlechtweg die Entwicklung des Systems, die ersten Erkenntnisse, die daraus gewonnen wurden, und in welchen Forschungsgebieten die Messtechnik künftig eingesetzt werden könnte. {pborder}