Zeha-Sportschuhe: „Wir waren sportgerechter“

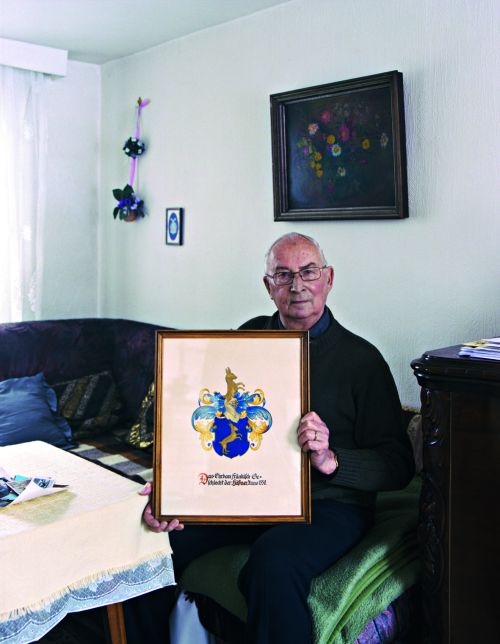

Karl Häßner, Enkel des Firmengründers von Zeha, war von 1950 an Mitbesitzer der Schuhfabrik Carl Häßner Hohenleuben, bis der Betrieb 1972 verstaatlicht wurde. Im Jahr 2009 traf Nike Breyer den Anfang 2017 verstorbenen Karl Häßner am Gründungsort Weida in Thüringen und hatte Gelegenheit, mit ihm über Wettbewerb, Markenbewusstsein und Handlungsspielräume für Privatunternehmer in der DDR zu sprechen.

Im Jahr 1950 trat der 1925 geborene Karl Häßner in die väterliche Schuhfabrik Carl Häßner Hohenleuben ein und leitete diese zusammen mit seinem Vater und zwei Schwagern die nächsten zwanzig Jahre. Die Fabrik wurde 1897 durch Häßners Großvater Karl Hermann Eduard Hässner (1862 – 1935) als kleine Fertigung für Hausschuhe gegründet und war kontinuierlich gewachsen.

Mit einem Abonnement erhalten Sie Zugriff auf alle Online-Inhalte. Mit einem Premium-Abonnement erhalten Sie zusätzlich viele Angebote rund um die Orthopädieschuhtechnik umsonst oder stark vergünstigt.

Nutzen Sie Ihr Abonnement auch digital und profitieren Sie von der großen Fachartikelvielfalt . Der Zugang ist bei Ihrem Abonnement bereits enthalten und für Sie kostenlos.