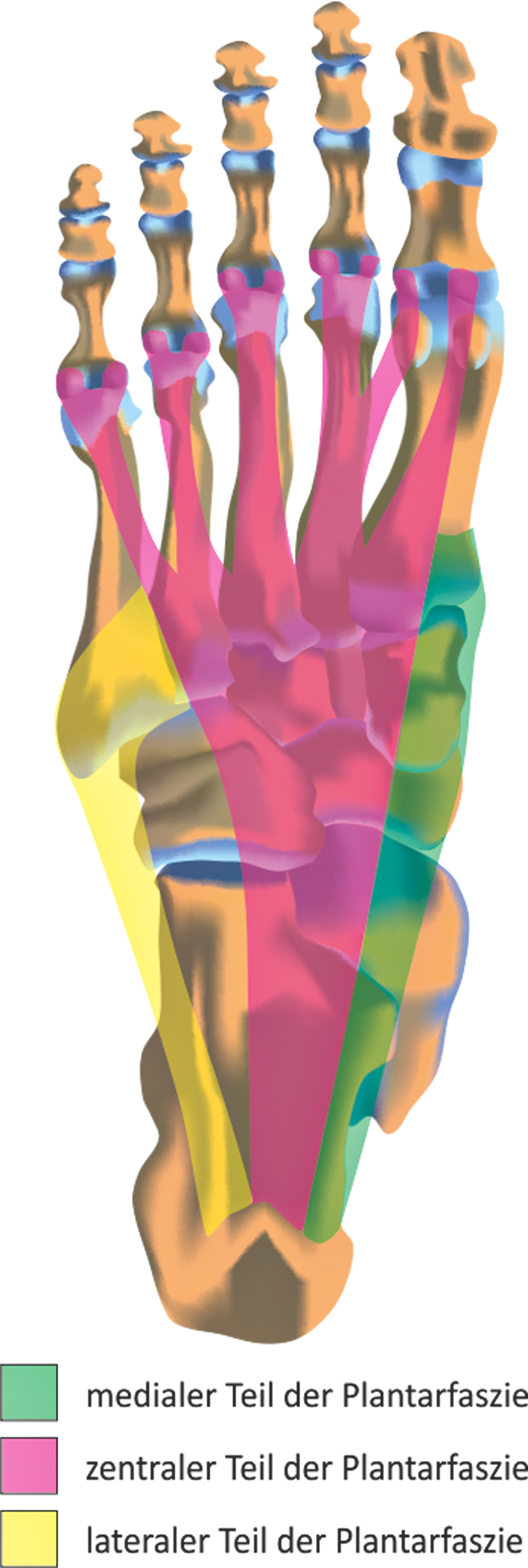

Die Plantaraponeurose und der Seilwindenmechanismus des Fußes

Die Plantarfaszie vertäut die Fußlängs- und -querwölbung des Fußes mit Unterstützung des Pfannenbandes passiv. Damit übernimmt sie eine wichtige Funktion bei der Übertragung der Körperkräfte auf den Fuß.

Der Fuß des Menschen ist eine der komplexesten biomechanischen Strukturen des menschlichen Körpers. Statische und dynamische Kräfte ergänzen sich in perfekter Art und Weise, um die Fortbewegungskräfte des Organismus auf den Boden zu bringen und sich bestmöglich an die unterschiedliche Beschaffenheit des Grundes anpassen zu können.

Gerade die Fußsohle und der Fußballen sind während des Gehens und Laufens sehr starken Zug-, Druck- und Scherkräften ausgesetzt. Die Fußsohle wiederum muss die vom Boden einwirkenden Kräfte so gut wie möglich an das Fußskelett vermitteln und gleichzeitig die Druckkräfte dämpfen und die Fußsohlenhaut stabilisieren. Außerdem müssen die in der Fußsohle verlaufenden Strukturen wie Nerven, Venen, Arterien, Sehnen und Sehnenscheiden geschützt werden.

Dennoch muss diesen Strukturen ein Höchstmaß an Flexibilität geboten werden, damit sie allen Bewegungen des Fußes folgen können, ohne Schaden zu nehmen. Einen wesentlichen biomechanischen Faktor stellt dabei die Plantaraponeurose dar.

Mit einem Abonnement erhalten Sie Zugriff auf alle Online-Inhalte. Mit einem Premium-Abonnement erhalten Sie zusätzlich viele Angebote rund um die Orthopädieschuhtechnik umsonst oder stark vergünstigt.

Nutzen Sie Ihr Abonnement auch digital und profitieren Sie von der großen Fachartikelvielfalt . Der Zugang ist bei Ihrem Abonnement bereits enthalten und für Sie kostenlos.